Русская цензура: история и современность

9 июля 1990 года, в нашей стране формально перестала существовать цензура. Именно в этот день в соответствии с принятым в июне Верховным Советом СССР Законом “О печати и других средствах массовой информации”, в первой статье которого говорилось: “Цензура массовой информации не допускается”, Главлит — главное цензурное ведомство страны — постановило ликвидировать “спецхраны” в библиотеках, а на таможне перестали изымать книги и журналы. При этом уполномоченные Лито, несмотря ни на какие законы, еще год продолжали ставить штампики: “разрешено в набор”, “разрешено в печать”, “разрешен выпуск в свет”.

В современном русском языке слово “нецензурный” имеет негативное значение. Во всех справочниках и словарях оно представлено синонимами “неприличный”, “непристойный”, “оскорбительный” и т. п. Да и употребляется в основном в сочетании со словом “брань”. Между тем, само по себе это очень хорошее слово. “Нецензурный” значит “свободный”. “Нецензурная литература” — это литература не прошедшая чью-то оценку (“ценз” по-латыни “оценка”) и не получавшая разрешение на публикацию. Именно в этом смысле в середине XIX века говорилось о “нецензурных стихах Пушкина”, а вовсе не о том, что поэт использовал непристойную лексику, как почему-то принято считать сейчас.

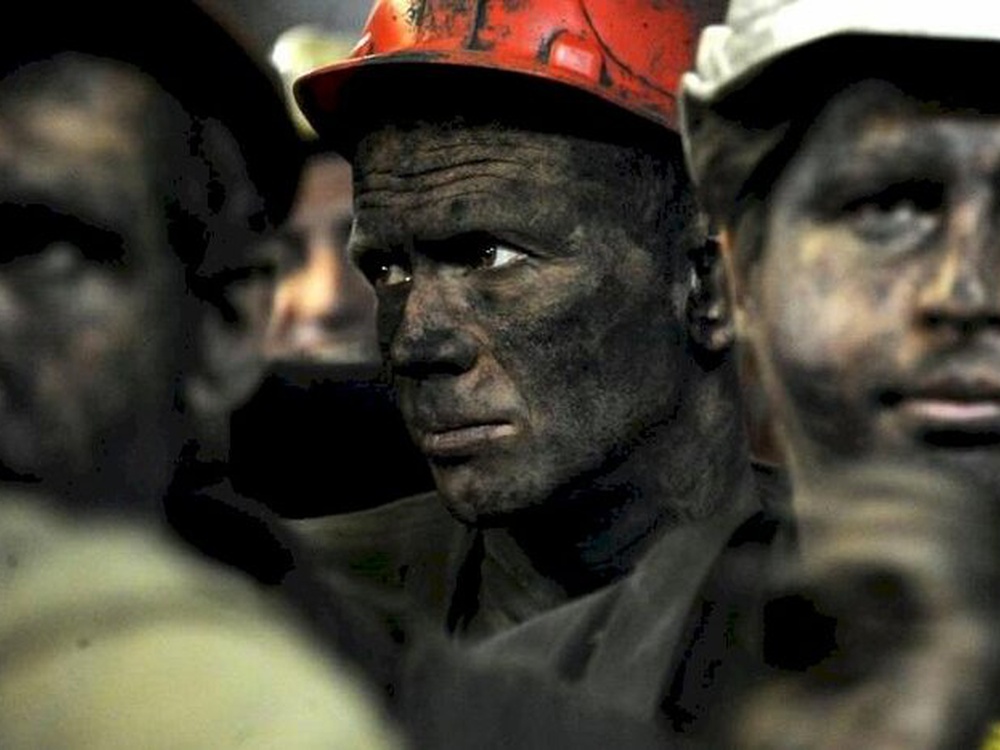

Проверке подвергались даже далекие от гостайны музыка и этикетки

Вообще русский человек сильно приучен к запретам, с детских лет ему постоянно задают немыслимый в европейской культуре вопрос: кто разрешил? На протяжении веков на любой поступок у нас требовалось чье-то позволение. Возможно, поэтому цензура (и самоцензура) есть органическая неотъемлемая черта русской жизни. Владимир Набоков, покинувший Россию в юном возрасте, непосредственно имевший дело с западной цензурой — и не только в связи с “Лолитой” (в СССР писателя просто не публиковали), — очень много размышлял и писал о феномене русской цензуры. В романе “Дар” главный герой (прототипом был сам Набоков), пишущий биографию Чернышевского, высказывает парадоксальную мысль: цензура в России возникла раньше, чем литература.

Кстати, формально это действительно так. Древнейший из дошедших до нас древнерусский сборник, переписанный с болгарского оригинала, — Изборник Святослава 1073 года — содержал так называемый список отреченных книг. Это был составленный в Византии перечень из 29 сочинений, читать которые по разным причинам запрещалось ортодоксальной церковью — первый список “ложно написанных” и запрещенных книг в нашей стране. Литературы к 1073 году на Руси еще не было. И “Повесть временных лет”, и “Житие Феодосия Печерского”, и тем более “Слово о полку Игореве”, как и другие замечательные литературные памятники Древней Руси, появились значительно позднее. Таким образом, действительно можно говорить, что цензура в нашей стране появилась раньше литературы.

Церковная цензура существовала в России с самых древних времен, хотя официально была оформлена в документах Стоглавого Собора 1551 года, на котором были приняты специальные резолюции “Об исправлении книжном” и “О писцах”. Государственная цензура, как принято считать, возникла в эпоху Петра I, который ограничил доступ опять же церковных книг, поступавших из Киева и Чернигова, а Святейшему Синоду поручил осуществлять предварительный надзор за печатанием духовной литературы. Однако в современном значении цензура возникла позже — при Екатерине II, которая разрешила заводить вольные, то есть частные, типографии. Ну а чтобы все при этом было подконтрольно, осуществление надзора возложила на полицейских — урядников благочиния. Люди эти были не особо образованные, поэтому ни одной книги так и не запретили. Пришлось запрещать самой императрице.

В учебниках жертвами цензуры той эпохи обычно называют Н. И. Новикова и “первого революционера” А. Н. Радищева. В отношении Новикова это не совсем так: он был протеже Екатерины, а в отставке четверть века занимался издательской деятельностью. Екатерину его журналы раздражали, но ни “Трутень”, ни “Живописец” не запрещались и не изымались. В крепость Новиков попал как масон и иностранный шпион. Конечно, в действительности он был репрессирован за взгляды и свободомыслие, но все же никаких формальных обвинений ни против его собственных сочинений, ни против произведений, которые Новиков публиковал, не выдвигались. А вот Радищев пострадал непосредственно за литературные упражнения. Причем не исключено, что, если бы он издал свою книгу на несколько лет раньше, такой реакции Екатерины и, соответственно, такого резонанса и не последовало бы и он не получил бы исторический статус “первого диссидента”.

До Французской революции любой грамотный человек в России мог читать в оригинале Руссо или Монтескье, что все-таки приятнее, чем они же в пересказе Радищева. Да и сама императрица состояла в переписке с энциклопедистами. Но Радищев выпустил книжку в собственной домашней типографии (получив, кстати, разрешение цензора) в самый разгар революции. Из-за особой роли Радищева в истории — а именно с него в силу разных обстоятельств началось соединение политики с литературой (“Поэт в России больше, чем поэт”) — художественные достоинства “Путешествия” было не принято обсуждать. Хотя еще Пушкин, написавший “вослед Радищеву восславил я свободу”, назвал книгу “очень посредственной, не говоря уже о варварском слоге”, из “напыщенных выражений”, “с примесью пошлого и преступного пустословия”. Действительно, это весьма сумбурное произведение, состоящее из отрывков французских философов-просветителей, каких-то виртуальных наблюдений (на самом деле Радищев не путешествовал из Петербурга в Москву, а писал дома) и критикой вовсе не одного крепостничества, а образа жизни — от разврата и венерических заболеваний до вечной проблемы российских дорог.

И все же именно Радищев признан первой жертвой беспощадной русской цензуры. Хотя он, как и Новиков, был реабилитирован Павлом и даже возвращен на государственную службу, книга находилась под запретом до 1905 года. “Расцвет” (или “разгул”) цезуры в дореволюционной России пришелся на времена Николая I. Первое, что он сделал, получив престол, — утвердил прозванный “чугунным” Цензурный Устав из 230 параграфов. Цензорам предписывалось запрещать “всякое произведение словесности, не только возмутительное против правительства и поставленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение”. Цензура распространялась на учебные заведения, иностранную литературу, на все, что имело отношение к информации. За напечатание “крамолы” следовало для всех, в том числе цензоров, суровое наказание — арестантские роты, ссылка, а то и крепость. Многие газеты и журналы были просто закрыты.

В “оттепель” Александра II стали публиковать мемуары декабристов, открываться журналы, разрешили подписку на иностранные издания. Репрессии против инакомыслия ослабли, но газеты начали по примеру европейских выходить с белыми пятнами — это были цензурные изъятия из номера. Наконец, последний император под напором революции 1905 года вынужден был провозгласить гласность и отмену предварительной цензуры. Закона о печати не было, а принятые “Временные правила о повременных изданиях” чиновники умудрялись обходить с помощью других законов — газеты конфискововались, редакции штрафовались. Но предварительной цензуры на самом деле не было до начала войны в 1914 году. Второй раз цензуру в России отменило Временное правительство.

Большевики, вопреки распространенному мнению, сразу после революции цензуру не вводили. На второй день (27 октября старого стиля) они приняли Декрет о печати. Газеты, которые были органами “контрреволюционных” партий, закрывались, но предварительной цензуры действительно не было. Кроме призывов к свержению Советской власти, публиковать можно было все. Правда, большевики решили вопрос по-другому: они конфисковали и поставили на учет всю бумагу, которая была в острейшем дефиците. Во время Гражданской войны появилась военная цензура. Причем Троцкий требовал снимать только ту информацию, которая действительно касалось военных тайн, а за нарушения этого принципа жестоко наказывал. В “белых” территориях цензура была значительно жестче. В Крыму, например, ярым поборником цензуры был писатель Аркадий Аверченко. Тот самый, которого в коммунистические времена любили приводить в качестве примера великодушия и якобы отсутствия цензуры при Советской власти: его антисоветскую книгу “Дюжина ножей в спину революции” Ленин не только дал указание опубликовать, но и сам написал к ней предисловие, назвав ее “высокоталантливой книжкой … озлобленного до умопомрачения белогвардейца”.

Позже в эмигрантских изданиях также существовала цензура. Например, в стихах Есенина опускались слова типа “мать моя родина, я — большевик” и т. п. В самой России после окончания Гражданской войны забыли про Декрет о печати, в котором говорилось: “Как только новый порядок упрочится, всякие административные воздействия на печать будут прекращены; для нее будет установлена полная свобода”. Вместо свободы в 1922 году появился Главлит. При этом поначалу публиковалась информация о том, какие произведения и почему запрещаются. Любопытная статистика по этому поводу приведена в статье “Главлит” Литературной энциклопедии 1929 года. Но уже в 1925 году вышел первый секретный “перечень сведений, не подлежащих распространению”. Кроме государственных тайн к ним были отнесены информация об антисоветских выступлениях, статистика беспризорных, безработных, больных, неурожаи и засухи и так далее.

Работа самого Главлита была признана политбюро неудовлетворительной, поскольку он допустил публикацию в журналах “Повести непогашенной звезды” Б. Пильняка, повести М. Булгакова “Роковые яйца” и еще нескольких десятков “неприемлемых в политическом отношении” произведений. Главлит быстро реорганизовали, цензуру публично объявили государственной политикой. Сфера деятельности Главлита с каждым годом расширялась, распространяясь на далекие от государственных тайн сферы вроде музыки. В 70-е годы в инструкции Главлита, например, устанавливалась дневная норма для одного работника — цензурировать не меньше 35 этикеток и упаковок. И спичечные этикетки, и обложки школьных тетрадей подлежали обязательному визированию Лито. “Литировалась” даже классика, из фильмов вырезались любые подозрительные фразы. Фильм Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе вышел на телеэкраны сразу после ввода войск в Афганистан. Уже в процессе показа из первой серии срочно вырезались упоминания об Афганистане, из которого, как известно, у Конан Дойла приехал Ватсон.

С 1987 года цензура начала слабеть. Но структура сохранялась. Недаром цензуру в СССР официально отменяли несколько раз — 12 июня 1990 года, 13 апреля и 27 декабря 1991 года. В Российской Федерации цензура запрещена Конституцией. По закону в России не допускается “создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры”. Однако такие структуры все же существуют. Есть около 70 нормативных документов, ограничивающих доступ и журналистов и граждан к информации. Еще один документ — о расширении полномочий органов безопасности — обсуждается как раз сейчас во втором чтении в Государственной думе.

22 апреля 2024 г. 21:01

6 июля 2022 г. 15:58

Популярное на сайте

23 апреля 2024 г. 15:26